(平成22年7月3日逝去)

1, 児童文学者 後藤竜二氏追悼

(平成22年7月3日逝去)

後藤竜二氏への追悼文

(この文は、「北海道子どもの本連絡会」の会誌「北の野火」事務局から依頼され寄稿した。)

「

42年経って気づいたこと・・・2つ」

「北の野火 vol25」(平成22年7月)

吉岡 政昭

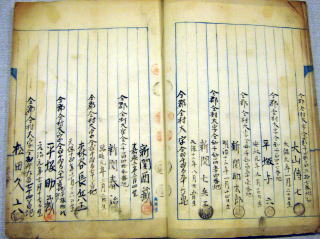

| 初めて「後藤竜二」の名を聞いたのは42年前のことだった。 後に私の妻となった妹、淳子が「兄の書いた本だ」と見せてくれたのが 「天使で大地はいっぱいだ」だった。 「天使」には「犬にほえられてから具合が悪くなった」とか、雨や雪解け後の 「おしるこをぶちまけたみたいなどろんこ道」とか、それを「シルコ=ロード」と呼んだり、 随所に軽妙なユーモアが溢れていた。 社会問題に対するメッセージもあった。 原稿を依頼されて「天使で大地はいっぱいだ」を再読した。 42年ぶりのことだった。 主人公のサブが「森谷三郎です」と自己紹介する箇所を読んだ時、 「森谷」という名字に驚いた。 竜二さんの父、茂氏は結婚によって「森谷」の姓から妻の姓(後藤)に 変えた。また、茂氏は三男であった。こうした事情から「森谷三郎」の名を 父を意識して命名したのだと思った。 「森谷」姓が作品に登場するのは「天使」だけではない。 「地平線の五人兄妹」でも、五人兄妹を養子にした老人の姓が「森谷」だった。 しかも、この作品には「山形県」を思わせる「山形村」の他に一揆の指導者と して長三、新関豊四郎(注1)の名前が出てくる。 父、茂氏は自分が「森谷」の出であり山形県出身であることを、折に触れ話していた。 竜二さんはそうした父の話の中で「大ズンツァ(大爺様)」と呼ばれた父の高祖父が 「一段高い居室にこもり、威厳のある人だった」と聞かされていた。(注2) 「天使」を書いてから11年後、「地平線」を書いてから8年後、竜二さんはルーツを 明らかにすべく山形県天童市を訪れている。 そこで彼は「奇跡的に保管されていた戸籍」を見つけだし、高祖父が「長兵エ」、 その息子が「長次郎」であることを確認している。 同時に、幕藩時代に認められていた入会権(いりあいけん)が、明治新政府よって 剥奪されたとき、長兵エ(高祖父)は、それにあらがって入山・伐採し重禁固となったこと。 そして、犯罪人として戸籍を朱書きにされた事実も発見したのだ。(注2) 竜二さんは、作家になるずっと以前から「森谷」姓にこだわっていたのだと思う。 そして、北海道に渡ってきた先祖の思いと生き方を問い、自分の生き方と重ねながら 作家活動をしてきたのだと思った。 「天使」を再読して衝撃的な発見がもう一つあった。42年前には全く気づかなかったこと だった。 竜二さんはサブにこう言わせている。 「これはいつものことなんだけど、話しているうちに、だんだん自分の頭の中が 整理されてくるんだ。教えて欲しいから話すんじゃない。聞いて欲しいから僕ら は話すんだ。・・・先生の中には、それを最後までわかってくれないヤツが多す ぎるのさ。」 竜二さんの生徒時代の体験なのだろうか。これを書いた時期は大学の3年生か 4年生のはずだ。 英文科出身であるが、特別にこうした分野の勉強をしていたのだろうか。 サブの言ったことは、精神科の医者が治療の技能として行っていることであり、 カウンセリング理論そのものだと思った。 「教えて欲しいから話すんじゃない。聞いて欲しいから僕らは話すんだ。」という言葉。 「先生の中には、それを最後までわかってくれないヤツが多すぎるのさ。」という言葉。 いずれも、強烈な教師批判、しいては親批判にもなっていると思った。 教師や親に対する強いメッセージと受け止めたのだ。 そして、誠にもって残念至極なことではあるが、この竜二さんのメッセージは、 学校があり教師がおり親がいる限り、未来永劫(?)、訴え続けられなければ ならない事のように思えた。 思えば、私の知る竜二さんは、うん蓄を語ったり知識をひけらかしたり、自分の考えを人に 押しつけたりすることは一度としてなかった。専ら聞き役だったような気がする。 想像するに、後藤竜二ファンの中には、作品への共感とともに、「話(悩み)を良く聞いて もらった」という体験者が多いのではないかと思った。 |

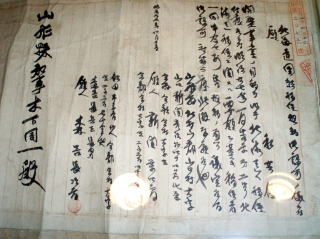

注1:北海道移住のための「団結移住許可願」(北海道開拓記念館所蔵・展示)

「願人」として新関栄四郎・森谷長次郎、二人の名がある。

作品の中では、栄四郎を豊四郎、長次郎を長三と変えたものと思われる

注2:北海道新聞・昭和53年2月24日・夕刊「朱筆」